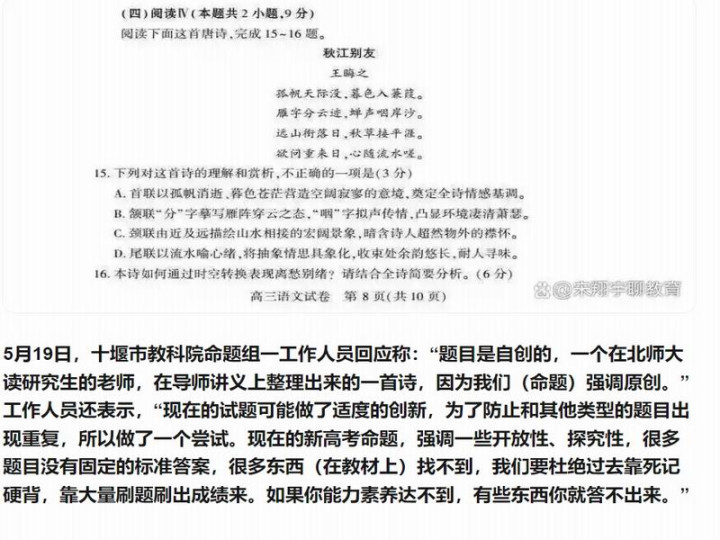

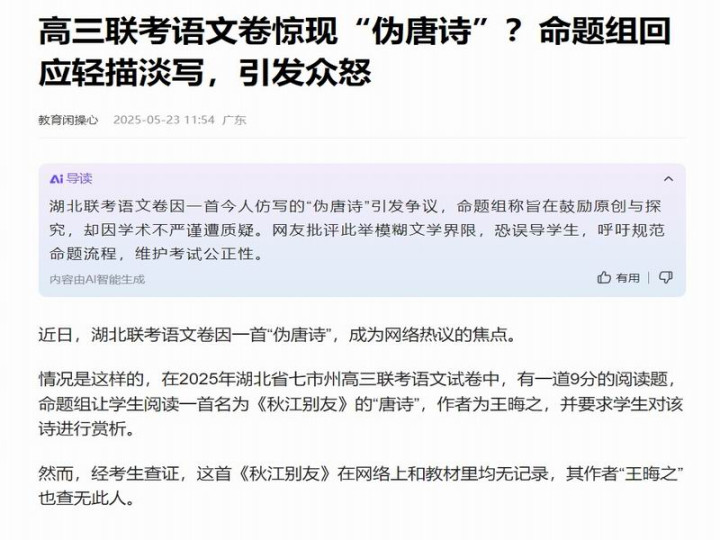

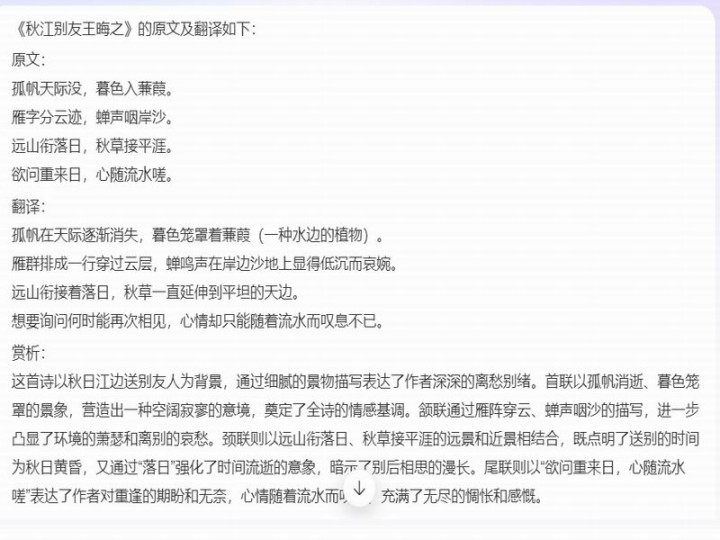

伪唐诗"风波的始末。唐诗还能造假吗?是的,这么多的科技狠活都出来了,唐诗为何不能造假?年湖北省七市州高三联考语文试卷上,一道古诗文赏析题引发了轩然大波。题目要求学生赏析一首名为

此事一经曝光,舆论哗然。有人调侃:命题组是不是在百度百科上随便抄了一首?也有人愤怒质问:高考模拟卷竟然出现假古诗,这不是误人子弟吗?面对质疑,相关教育部门迅速回应,承认命题失误,并表示将严肃核查。这场闹剧看似只是命题组的疏忽,实则折射出更深层次的教育问题:我们对经典文化的认知,是否正在被浮躁的命题机制所消解?

伪诗何以登堂入室的呢?我们的命题机制出现了信任危机啊。按理说,高考模拟题的命题应当严谨审慎,尤其是古诗文部分,更需严格考证。然而,近年来类似事件却屡见不鲜:2021年某地模拟考曾误用假李白诗,2023年某省联考甚至出现过假苏轼词。这些案例暴露出一个共同问题,那就是命题者对经典文化的态度过于随意,甚至缺乏基本的文献检索能力。

为什么会出现这种情况呢?王子认为原因大概有以下几点:

一是命题压力下的"快餐式"取材。各地联考命题时间紧、任务重,部分命题者可能为了省事,直接从网络或非权威资料中摘取"古诗",而未进行严格考证。

二是对"伪古诗"的辨识能力不足。许多仿古诗写得颇有古意,甚至能骗过普通读者。但专业命题者理应具备更高的鉴别能力,否则就是失职。

三是过度依赖二手资料。有些命题者可能并非古典文学专家,而是依赖教辅书、网络资料拼凑试题,导致以讹传讹。

试想一下,如果连高考模拟卷都能出现"假古诗",那么学生平时接触的教辅资料、网络资源中,又有多少是未经考证的"伪知识"呢?这种"信任危机"若不解决,教育的权威性将大打折扣。

有人或许会说:"不就是一首假诗吗?学生能赏析就行,何必较真?"这种观点看似宽容,实则危险。"伪古诗"的危害可不只是考卷上的一个错误哦,"伪古诗"登上考卷,至少带来三重负面影响:

首先是误导学生对经典的认知。古诗文是中华文化的精髓,学生通过它们了解古人的思想、情感和语言艺术。如果考卷频繁出现"假古诗",学生可能会形成错误的文学史观,甚至误以为某些仿作就是真正的经典。长此以往,滥竽充数,劣币驱逐良币,真正的唐诗宋词反而可能被边缘化。

其次是削弱了教育的严谨性。考试命题本应体现学术的严肃性,而"伪古诗"事件却暴露了命题的草率。如果连高考模拟题都可以随便编,那么学生又如何相信教育体系的权威性呢?

再次是助长了人们的文化投机心态。如果"伪古诗"能轻易混入考卷,那么是否意味着只要模仿得像,就能被当作"经典"?这种逻辑一旦蔓延,就会导致更多人热衷于炮制"伪古籍",而非真正研究传统文化。

如何避免"伪古诗"闹剧重演呢?王子认为,要杜绝此类事件,事后道歉是次要的,关键应从制度和文化层面进行改进:

建立命题审核机制。重要考试的命题组应聘请古典文学专家参与审题,确保古诗文部分的真实性。同时,可借助数字化工具进行交叉验证。

提升命题者的专业素养。命题者不仅要有教学经验,还应具备扎实的文献学功底,避免因知识盲区而闹出笑话。

培养学生批判性思维。与其让学生死记硬背"标准答案",不如鼓励他们质疑和考证。例如,可以设计题目让学生对比真伪古诗,培养辨伪能力。

众所周知,唐诗有明确的界定,今人仿写的作品,即

经典文化不是可以随意拼贴的素材,而是需要敬畏和严谨对待的精神遗产。希望这场《秋江别友》闹剧能成为一个警示:教育不能"山寨化",考卷更不是"伪文化"的试验场。 唯有严谨治学,才能真正传承经典,而非制造新的笑话。同时,此次事件表明,教学命题要认真严谨,命题者要有责任心和使命感,具备基本文献考据能力,避免 “伪作” 流入试卷,而传播知识与美,尤其离不开真实。您对这类事件持什么态度呢?请把您的高见打在公屏上。